No fueron heroínas ni persiguieron la

notoriedad. Trabajaron a destajo, en silencio y sin descanso, con el

convencimiento de que la expansión del libro y la lectura propiciarían

la conquista de la justicia igualitaria y el fin de la discriminación

social.

En la revista Luzes, el autor del artículo ironiza como las llamaban los militares y servidores de "infames".

Infame es que no se conozca la vida de nuestra profesora, María Muñoz Cañizo, miembro de nuestra asociación, que conoció a las pedagogas y formadoras soviéticas. Con una fuerte formación humánistica, desató muchos lazos que ataban a las mujeres obreras de aquellos años. Su vida es el ejemplo, como el de miles de integrantes femeninas de la cultura. Tendrán que relatarse muchos más artículos sobre estas vidas olvidadas, porque de ellas, junto con la simiente germinada de nuevas pedagogas y bibliotecarias que aplicarán en las relaciones humanas la unidad dialéctica práctica, surgirá la nueva mujer.

Por Fran Redondo, en Público.es, recogido en gallego de la revista Luzes. Las "infames" bibliotecarias

Formaron un

colectivo que, junto con el de la enseñanza, tal vez represente lo mejor

de aquella república nacida con la primavera y la alegría. Aquellos

hombres y aquellas mujeres que ponían orden en las bibliotecas, en los

archivos y en los museos arqueológicos tenían la seguridad de que

socializar la lectura pública supondría avanzar con paso firme por la

senda democrática, libre y solidaria rojiza por la II República. El

artículo 1º de la Constitución decretada y sancionada en diciembre de

1931 definía el Estado como "una República democrática de trabajadores

de todas las clases". Olvidaron añadir "¡y de bibliotecarios!".

Porque aquellos bibliotecarios, en la mejor tradición libertaria y

obrerista, entendieron la instrucción como un arma de progreso

invencible. Y sabían que la derrota del analfabetismo posibilitaría

asentar el régimen democrático y de libertades instaurado por la

República. Combatir con todas sus fuerzas el 43% de iletrados existentes

en España, según el censo de 1930, fue una tarea tan mayúscula como

prioritaria. Las nuevas autoridades también lo entendieron así. Eran

conocedoras de la inviabilidad del régimen republicano si antes no se

daba una solución idónea al problema de la carencia de instrucción: la

falta de cultura propicia esclavos y mente fáciles de manipular.

Así fue siempre y

como tal se expresó, por ejemplo, Marcelino Domingo, el primer ministro

de Instrucción Pública y Bellas Artes en el Gobierno Provisional, que

hablaba de sembrar sin descanso libros y bibliotecas por toda España. O

su sucesor, Fernando de los Ríos, para quien la lectura era un

salvavidas democrático. Rodolfo Llopis, por su parte, subrayaba que solo

las ciudades eran republicanas, mientras el mundo rural permanecía

aferrado a la tradición y habría que ganarlo para la República mediante

libros y bibliotecas que lo liberarían de su retraso secular y

vergonzoso. Los presupuestos dedicados a la Instrucción Pública no

dejaron de crecer: de los 209 millones de pesetas en 1931 se pasó a los

347 en 1935. Y junto a un espectacular incremento en el número de

escuelas y maestros, florecían bibliotecas y libros allí donde nunca

habían existido.

Más de 5.000 nuevos puntos de lectura surgieron por toda España. Algo

más de 400 en la Galicia. Las Misiones Pedagógicas llevaron lotes de

libros a las pequeñas escuelas del rural y el maestro-bibliotecario

abrió las puertas de la nueva biblioteca a toda la población. La Xunta

de Intercambio y Adquisición de Libros renovó los contenidos de los

fondos bibliográficos ya existentes, equilibrando las materias a favor

de la literatura, la historia, la geografía o las ciencias en detrimento

de los volúmenes que trataban sobre hagiografías de santos,

interpretaciones de la Biblia, comentarios de textos sagrados, etc.

Las políticas

republicanas legislaron a favor del préstamo de libros a domicilio, se

renovaron las técnicas de la biblioteconomía copiando a los países más

avanzados y se facilitaron las estadías en el extranjero a los

profesionales de las bibliotecas con la finalidad de que aprendieran los

últimos avances en la materia. En definitiva, se combatió la biblioteca

erudita, cerrada y discriminatoria y por primera vez se pensó más en el

lector y en la lectura. Para todos. La respuesta de la población fue

más que positiva y esta es una cuestión que suele pasar inadvertida. La

lectura socializada disfrutó de un elevado grado de acogida y el

esfuerzo llevado a cabo por los responsables republicanos se materializó

en unas elevadas tasas en los índices de lectura. Hasta la llegada de

la II República nunca jamás ningún gobierno había colocado en primer

plano la cuestión de la lectura pública, y se hizo además con una

vertiginosidad asombrosa en forma de leyes y decretos.

Ningún poder

público había tomado antes en serio la socialización de la lectura. Por

estas y otras razones no resulta extraño que, tras el golpe de estado de

julio de 1936, libros y bibliotecas fueran considerados botines de

guerra. O como afirmó Josep Fontana: "La República construyó escuelas,

creó bibliotecas y formó maestros; el régimen de 18 de julio se dedicó

desde el primer momento a cerrar escuelas, quemar libros y asesinar

maestros". Tampoco sorprenderá que la Residencia de Estudiantes, la

Universidad, el Ateneo o la Institución Libre de Enseñanza se

convirtieran en enemigos para combatir, al igual que los intelectuales,

que precisamente por serlo tenían una gran responsabilidad en la

tragedia española. Cuanto menos, así lo pensaba Enrique Suñer Ordóñez.

En la opinión de Pedro Sainz Rodríguez, primer ministro de Educación

Nacional del régimen franquista, el principal ministerio donde habría

que entrar a sangre y fuego era el de Instrucción Pública, entre otras

razones porque, tal y como escribía el periódico ABC de Sevilla el 18 de

abril de 1937: "En nada ha sido tan prolífica la monstruosa fecundidad

de la República como en maestras y maestros, no solo laicos, sino

sectarios y amorales".

El cuerpo de funcionarios ¿Y los

bibliotecarios?

El último censo de la etapa republicana, publicado a

finales de 1935, nos informa de la existencia de casi 300 funcionarios

repartidos en apenas 200 establecimientos y agrupados en el Cuerpo

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (CFABA).

Conformaban, pues, un pequeño trozo de la Administración del Estado al

que accedían tras superar unas rigurosas y duras oposiciones. Es verdad

que no todos saludaron la llegada de la República y no vieron con buenos

ojos los ánimos innovadores. Algunos provenían de escalas creadas mucho

tiempo atrás —en 1936 aún trabajaban funcionarios que habían superado

sus oposiciones a finales del siglo XIX— y, en general, recelaban de

cualquier tentativa modernizadora, apostando por mantener un absurdo

control social en el acceso a las bibliotecas y a los archivos. En

realidad, vivían muy cómodamente de puertas hacia dentro, defendieron un

sistema erudito y discriminatorio y asumieron un rol de élite copando

los puestos más elevados en la escala de los funcionarios.

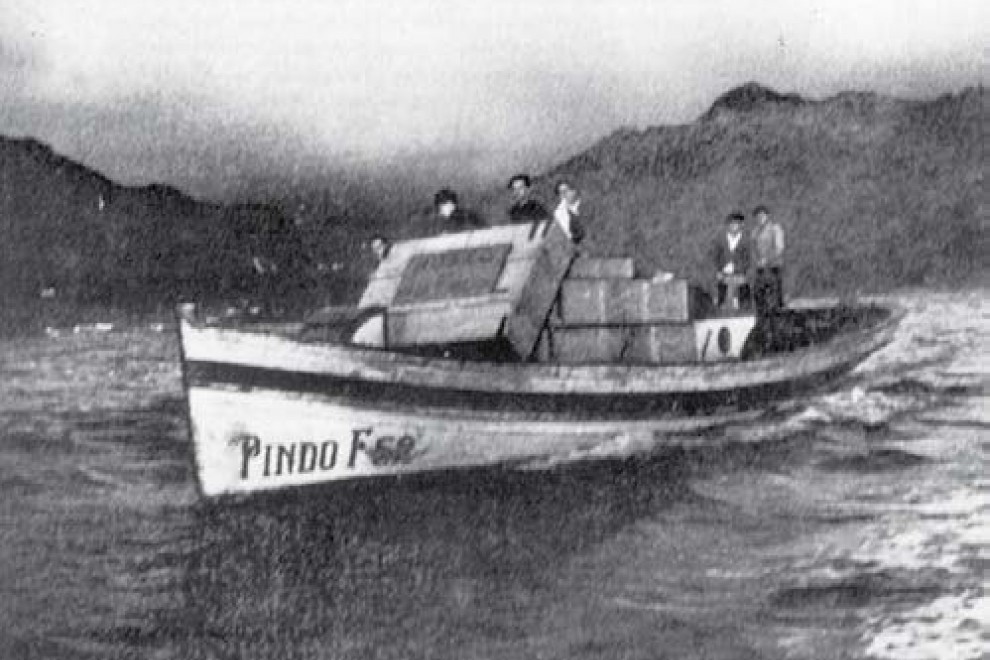

Lancha en Galicia de las Misiones Pedagógicas (1934).

Antes y durante el

período republicano fue normal verlos militar en organizaciones como la

Unión Patriótica del general golpista Miguel Primo de Rivera, Acción

Española, Comunión Tradicionalista o Falange Española. Al final de la

Guerra Civil serán los responsables de delatar, investigar, depurar y

proponer sanciones para sus excompañeros. Sin embargo, otros muchos

integrantes del CFABA, nuevos algunos y no tanto otros, tomaron como

propios los proyectos modernizadores propagados por la República,

decantándose decididamente por la universalización de la lectura.

Viajaron con frecuencia por Europa en la búsqueda de las últimas teorías

bibliotecarias. Aprendieron idiomas, ampliaron sus vistazos en tropel

de facetas vitales y, al fin y al cabo, finalizaron comprometiéndose en

la construcción de un Estado democrático, laico y soberano. Incluso con

la guerra ya iniciada, destacaron en la defensa y salvaguarda del

patrimonio artístico y bibliográfico asediado por los bombardeos aéreos

franquistas. También contra los excesos de la revolución. Tales fueron

los casos de Tomás Navarro, Ignacio Mantecón, Teresa Andrés, Consuelo

Vaca, Asunción Martínez Bara, Concepción Muedra o Luis Vázquez de Parga,

integrados en dos organismos creados por la República para la

protección de aquel tesoro amenazado: la Junta de Incautación y

Protección del Tesoro Artístico y el Consejo Central de Archivos,

Bibliotecas y Tesoro Artístico. Cuando finalice la guerra, muchos

pagarán un alto precio por su pasado republicano y antifascista. Para

ellos únicamente quedaba el exilio o la depuración y el castigo.

Represión organizada

La depuración de

los bibliotecarios y archiveros republicanos comenzó antes del final del

conflicto. El 10 de febrero de 1939 el general Franco firmaba la ley

que fijaba las normas para la depuración de funcionarios. Con ella,

además de celebrar la caída de Cataluña en manos de los sublevados, se

buscaba sanear todos los cuerpos que integraban la Administración y,

además, dentro de la dinámica represiva del nuevo régimen, dejar patente

que no habría clemencia para aquellos que se habían opuesto al golpe.

Los indiferentes quedaron avisados. Todos fueron evaluados:

diplomáticos, maestros de escuela y profesores de universidades, jueces,

fiscales, empleados de las compañías de ferrocarril, de las

arrendatarias de tabacos, etc. También los bibliotecarios.

El texto de la ley

fue redactado por un integrista convencido, Eugenio Vegas Latapié, que

tiempo atrás había discurrido un plan para gasear las Cortes

republicanas en plena sesión y más tarde estudió la posibilidad de

atentar contra Manuel Azaña. El objetivo de la ley era claro: alejar de

los aparatos del Estado a todo aquel que mantuviera alguna connivencia

republicana, izquierdista o sindical. Para eso, un destacado integrante

de cada cuerpo de funcionarios fue facultado para indagar en la vida

privada y pública de sus compañeros, tratando de conocer cuáles eran sus

creencias religiosas, políticas y morales, así como también sus

actividades durante el período bélico. Poco importaba el prestigio, pues

todos fueron considerados culpables en primera instancia y todos

debieron demostrar su inocencia para permanecer dentro del Nuevo Estado.

El juez-instructor

nombrado para investigar las actividades de los integrantes del CFABA

fue Miguel Gómez del Campillo. Nacido en Madrid en 1875 e integrante del

cuerpo desde julio de 1899, este excepcional latinista y paleógrafo

alcanzó la dirección del Archivo Histórico Nacional tras un real decreto

en septiembre de 1930. Esa será la sede del juzgado que investigará a

decenas de funcionarios. Porque, entre julio de 1939 y marzo de 1942,

Gómez del Campillo redactará cientos de oficios solicitando información

sobre sus compañeros. Informes dirigidos a alcaldes, gobernadores

civiles y militares, rectores de universidades y decanos de facultades,

jefes locales de Falange, responsables del Servicio de Información y

Policía Militar —el espionaje franquista— y de la Delegación del Estado

para la Recuperación de Documentos. El archivero también invitará al

resto de los funcionarios del Cuerpo Facultativo a prestar declaración

contra sus propios compañeros. Un lamentable ejercicio de delación al

que no faltaron las élites de la profesión: José María Lacarra, Eduardo

Ponce de León, Antonio Sierra, Federico Navarro, Rafael Villaseca...

Tras la separación

definitiva del servicio de aquellos facultativos que ya se encontraban

en el exilio —entre ellos, el compostelano Ramón Iglesia Parga—, el

juez-instructor comenzó su labor contra los funcionarios que habían

permanecido en el país. Un grupo de mujeres excepcionales, gallegas de

nacimiento o adopción, todas ellas bibliotecarias comprometidas con la

causa republicana, pagó un alto coste por su lealtad con el gobierno

constitucional. Dos eran gallegas y fueron depuradas y castigadas. La

tercera ni siquiera tuvo esa suerte.

¿Por qué mujeres?

Pues porque como

afirmó María Moliner, bibliotecaria también depurada y sancionada tras

la guerra, en aquella Valencia capital republicana sitiada por las

fuerzas franquistas "las mujeres valían mucho más que los hombres".

En María Muñoz

Cañizo se juntaron muchos de los demonios que aterrorizaban a los nuevos

defensores de la moral, pues esta bibliotecaria mantuvo, según Gómez

del Campillo, «una conducta escandalosa y libre e izquierdista roja».

Nacida en Madrid el 9 de septiembre de 1903, María era hija y nieta de

gallegos. Su padre, de Mondoñedo, y su madre, de Guitiriz, nunca dejaron

de visitar en los veranos Galicia y la bibliotecaria siempre mantuvo

vivos recuerdos de las playas de Foz y Viveiro. Licenciada en Filosofía y

Letras, ingresó en el CFABA en agosto de 1931. Unida a la Institución

Libre de Enseñanza —cuyos maestros «forjaron generaciones incrédulas y

anárquicas», según José María Pemán—, María se casó con Lorenzo Puga,

maestro de música. Fruto de esa unión nacerá su única hija, María Rosa.

El matrimonio no prosperó y antes de comenzar la Guerra Civil decidieron

divorciarse. Otra razón más para la posterior persecución.

Con

la victoria franquista, María fue llamada a declarar ante el juzgado en

la sede del Archivo Histórico Nacional. Ocurrió el 14 de diciembre de

1939. Debió de ser difícil escuchar que la bibliotecaria «se encontraba

separada de su marido y de su hijo [sic], viviendo en ‘república’ con el

funcionario administrativo que estaba a sus órdenes, sosteniendo con él

relaciones escandalosas». Pero lo peor aun no había llegado: Gómez del

Campillo descubrió su militancia en FETE-UGT, en Cultura Popular

(«organismo ultra- rojo») y, por último, en la Asociación Española de

Relaciones Culturales con la Unión Soviética. También su pertenencia a

Amigos de la Enseñanza Popular para el Fomento de las Escuelas Laicas.

En definitiva, tal y como expresó el juez-instructor, la bibliotecaria

era «izquierdista roja, sin creencias y contraria al Glorioso Movimiento

Nacional». El 5 de marzo de 1940, una orden firmada por el ministro Ibáñez

Martín le imponía a la bibliotecaria el traslado forzoso durante cinco

años a Mahón (Menorca), la postergación por idéntico espacio de tiempo y

la inhabilitación perpetua para acceder a cargos de confianza y

directivos. Tuvo suerte María.

Asesinada en Rábade

Juana Capdevielle, bibliotecaria asesinada por los golpistas en agosto de 1936 en Rábade (Lugo)

Todo lo contrario

le aconteció a Juana Capdevielle, que habría deseado mil expedientes de

depuración. Mas su cuerpo sin vida apareció tirado y cosido a balazos el

18 de agosto de 1936 en un punto del Monte de la Gándara, cerca de

Rábade (Lugo). En concreto, en el kilómetro 526 de la carretera Madrid-A

Coruña. Casi un mes antes de su asesinato, estando detenida en el

cuartel de la Guardia Civil, supo de la suerte nefasta de su marido, el

abogado y gobernador civil de A Coruña Francisco Pérez Carballo: en

Punta Herminia había sido fusilado junto a dos defensores de la

República. Fue el 25 de julio de 1936. Juana, hija de padre francés y

madre navarra, fue una bibliotecaria inteligente, realmente excepcional.

Nacida en Madrid

en 1905, a los 25 años ya era integrante del CFABA. Discípula de Manuel

Naranjo y de Javier Lasso de la Vega, fue la primera mujer que alcanzó

la dirección de una biblioteca de centro —la de la Facultad de

Filosofía— en la Universidad Central madrileña. Además, Juana fue

nominada tesorera de la acabada de crear Asociación de Bibliotecarios y

Bibliógrafos de España y la Xunta para la Ampliación de Estudios le

concedió una bolsa para formarse durante cuatro meses en Clasificación

Decimal Universal en Francia, Bélgica, Suiza y Alemania. Juana

Capdevielle fue asesinada por varias razones, mas la pregunta pertinente

es:

¿Podría sobrevivir una mujer culta e independiente en aquella

España tenebrosa y beata?

Un amigo por el que siento grande admiración

me dijo un día: "En un lugar central de A Coruña debería andar una

imagen de Juana Capdevielle con un libro en la mano". Enrique Rajoy

Leloup —abogado, amigo de Alexandre Bóveda, secretario de la Comisión

Redactora del Estatuto gallego en 1932, separado más tarde de su cátedra

en la universidad compostelana— y María Brey Marino —amiga íntima de

Azaña, fumadora empedernida, amante de la novela negra, bibliotecaria

depurada—, ambos antepasados del expresidente del Gobierno, Mariano

Rajoy Brey, son la prueba irrefutable de que la bondad y la empatía son

condiciones humanas que no se transmiten por herencia genética.

María

Brey nació en la Pobra de Trives en 1910 y con apenas 22 años ya había

ingresado por oposición en el CFABA. Tras un breve paso por la

Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, en 1933 ocupó un

puesto en la Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Allí permanecerá hasta los inicios de la Guerra Civil. Meses antes de la

victoria franquista contrajo matrimonio con Antonio Rodríguez-Moñino,

confirmando una relación personal e intelectual que se materializó en

diversos ensayos y traducciones. A finales de 1939, las investigaciones

practicadas por Gómez del Campillo concluyeron que María era una

"persona de confianza de las autoridades rojas". Pero una de las

acusaciones asombrosas que pesaron sobre la bibliotecaria fue "esposa de

Rodríguez-Moñino", literalmente. El 11 de enero de 1940 fue llamada a

declarar a la sede del juzgado que instruía su causa.

Allí pudo escuchar

los nueve puntos del pliego de cargos redactado por el inquisidor

archivero. Entre otros, "ultraizquierdista" y "nada afecta al

Movimiento". ¡Incluso fue acusada de no ser detenida en Madrid por los

milicianos! El último día de aquel mes de enero, Ibáñez Martín firmó la

orden ministerial asumiendo todas y cada una de las propuestas

sancionadoras aconsejadas por Gómez del Campillo: postergación,

inhabilitación y traslado forzoso. María fue a parar al Archivo de la

Delegación de Hacienda de Huelva. ¿Qué mejor castigo para una

bibliotecaria que trabajaba en Madrid que enviarla a un archivo de

provincias?

Enlace original en castellano:

https://www.publico.es/luzes/revista-luzes-infames-bibliotecarias.html.

Enlace original en galego:

https://luzes.gal/07/06/2020/en-aberto/as-infames-bibliotecarias/

No hay comentarios:

Publicar un comentario